Die Prognose von Patienten mit einer Krebserkrankung hat sich in den letzten Jahren wesentlich verändert. Während noch vor einigen Jahrzehnten Krebs einem Todesurteil gleich kam, können heute im Durchschnitt die Hälfte aller Patienten geheilt werden. Für die meisten anderen kann durch eine gut abgestimmte Behandlung, wesentliche Lebenszeit und vor allen Dingen auch Lebensqualität gewonnen werden. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren viele Krebspatienten über einige Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, zwar nicht geheilt, aber doch gut mit ihrer Krebserkrankung leben können.

Aus diesen Gründen wird die Zusammenarbeit zwischen Onkologen und Hausärzten in den kommenden Jahren erheblich an Bedeutung gewinnen. Die guten Ergebnisse aus klinischen Studien können im Alltag jedoch nur dann realisiert werden, wenn sie in einem engen Zusammenspiel aller Beteiligten umgesetzt werden. Während in den Studien die Patienten meist hochselektioniert und eigentlich außer der Krebserkrankung ziemlich gesund sind, sieht der Behandlungsalltag anders aus. Krebs ist meist eine Erkrankung des (höheren) Alters. Dies bedeutet, dass wir mit zahlreichen Komorbiditäten zu tun haben. Hinzu kommen Belastungen bzw. Einschränkungen im Bereich des sozialen Umfeldes, z.B. viele alleinlebende ältere Menschen oder alleinlebende ältere Paare, bei denen beide Partner zwar ohne die Krebserkrankung noch recht gut miteinander zurechtkommen, bei einer schwerwiegenden Erkrankung von einem der beiden, jedoch rasch in eine Überforderung geraten.

Patienten gut informieren

Damit wir gut miteinander arbeiten können, brauchen Hausärzte schnell verfügbare zuverlässige Informationen über moderne Krebstherapien, ihre Wirkungen, Nebenwirkungen und Wechselwirkungen. Diese Informationen brauchen auch Patienten. Tatsächlich mangelt es häufig schon an einer guten Erklärung, was Krebs eigentlich ist und wie er entsteht. Aus Laien-Perspektive werden Stress und psychische Traumata als häufige ursächliche Faktoren genannt.

Wurde einem Patienten gut erklärt, welche Erkrankung bei ihm vorliegt, so sollte als Nächstes eine Therapiezielklärung erfolgen. Hierbei geht es darum zu differenzieren, ob eine Heilung erreichbar (und nicht nur potenziell möglich ist), ob wir also in einer kurativen Situation sind oder ob es eher um eine palliative Behandlung geht.

Insbesondere bei Patienten, die im Rezidiv erneut behandelt werden, ist die erneute Therapiezielklärung wichtig und schwierig. Wenn eine Heilung nicht im Vordergrund steht, sind Lebenszeit und Lebensqualität wichtige Therapieziele.

Mehrere Therapiemöglichkeiten

Während Ärzte und Pflegekräfte in dieser Situation eher für die Lebensqualität plädieren, entscheidet sich ca. ein Drittel befragter Patienten für die Überlebenszeit (auch unter Inkaufnahme starker Nebenwirkungen, selbst wenn Sie diese bereits kennen). Ein Drittel der Befragten setzt ganz auf die Lebensqualität und ein Drittel ist unentschieden. Wichtig zu wissen ist, dass es intraindividuell aber starke Fluktuationen geben kann. Das heißt an einem Tag kann das Gespräch in die eine Richtung, am nächsten in die andere Richtung tendieren. Hier ist geduldiges und wiederholtes Aufklären und Reden erforderlich. Zwei wichtige Punkte können in solch einer Kommunikation helfen (neben der eigenen Geduld).

Auf der einen Seite müssen wir wissen, dass diese Schwankungen normal sind und können dies den Patienten auch vermitteln, um ihn zu entlasten. Auf der anderen Seite hilft es manchen Patienten, sich zu entscheiden, wenn sie erfahren, dass die Entscheidung (und die Unterschrift unter einem Aufklärungsbogen) nicht in eine Einbahnstraße führen, sondern dass eine Therapie begonnen, probiert, und sollte sie sich als ungeeignet herausstellen, auch wieder beendet werden kann. Insbesondere bei Patienten, die vor starken Nebenwirkungen Angst haben, ist diese Erklärung häufig hilfreich. Tatsächlich gibt es nur wenige kaum oder gar nicht reversible Nebenwirkungen, die auch in den seltensten Fällen bereits zu Beginn der Therapie auftreten.

Während früher nur wenige Therapiemöglichkeiten zur Verfügung standen und in den meisten Tumorarten nur eine Erst- allenfalls Zweitlinientherapie möglich war, hat sich dies in den letzten Jahren radikal geändert. Neben den drei sogenannten Säulen in der onkologischen Therapie (Operation, Strahlentherapie und Chemotherapie) haben sich zahlreiche weitere Therapiemöglichkeiten entwickeln lassen. Bereits länger im Einsatz ist die endokrine (antihormonelle) Therapie.

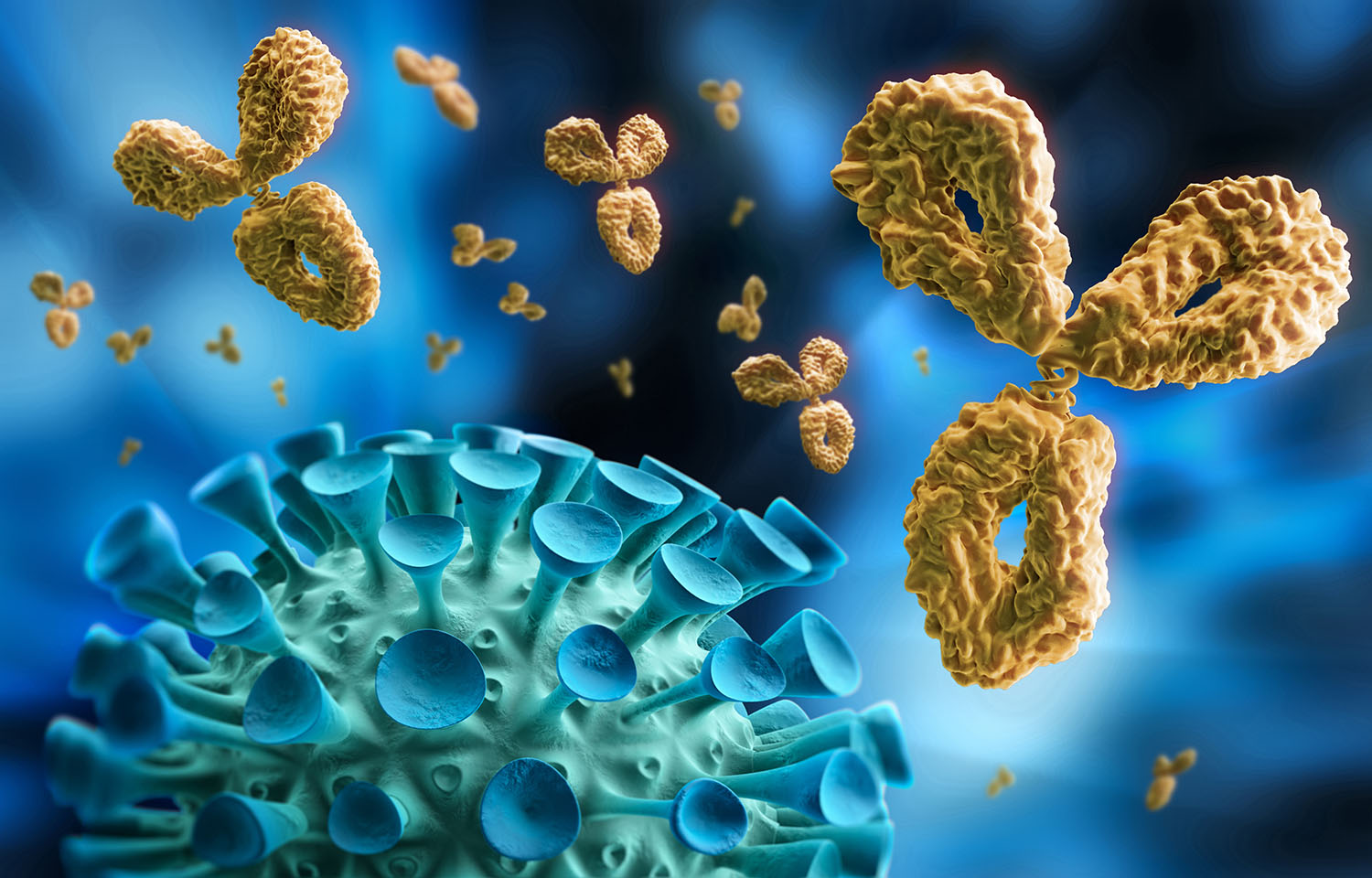

Neu hinzukommen zielgerichtete Substanzen und seit wenigen Monaten die immunologischen Therapien. Neben den erheblichen Vorteilen für die Patienten durch ein weiteres Spektrum an Therapieoptionen für Folgetherapien, sind wir teilweise schon in der Situation dass wir je nach Konstellation der Komorbiditäten und zu erwartenden Nebenwirkungen zwischen verschiedenen Therapien auswählen können. Diese rasch wachsenden Therapieoptionen bedeuten aber auch, dass wir uns mit einem immer breiter werdenden Spektrum an Nebenwirkungen auseinandersetzen müssen.

Individualisierte Medizin

Im Rahmen der modernen neuen Medikamente, die zielgerichtet bestimmte Moleküle auf oder in der Tumorzelle angreifen, wurde die sogenannte personalisierte Medizin entwickelt. Teilweise wird sie auch als individualisierte Medizin bezeichnet. Hierbei geht es nicht darum, dass die Therapie auf das Individuum Patient zugeschnitten ist, sondern dass sie sich genau an den Tumoreigenschaften orientiert. Wesentlich ist damit eine genaue histologische Dia- gnostik, die häufig in Speziallaboren ergänzt wird. Ziel ist es, Patienten nur noch die Therapien zu geben, die für seinen Tumor wirklich nützlich sein können und den speziellen Tumor nicht angreifende Medikamente auch erst gar nicht zum Einsatz zu bringen und damit unnötige Nebenwirkungen zu vermeiden.

Damit werden in Kürze aber entscheidende ethische Fragestellungen auf uns zukommen. Ein Teil der Eigenschaften der Tumorzelle ist unmittelbar genetisch bedingt oder weist indirekt auf sie hin. Das heißt, wenn für den einzelnen Patienten eine optimale Tumordiagnostik durchgeführt wird, so werden auch Daten über seine Gene und damit auch über Krankheitsrisiken von Angehörigen bekannt. Wie wir damit umgehen ist unklar. Sind wir verpflichtet die Angehörigen zu warnen? Sind wir berechtigt sie zu warnen? Sind Angehörige, die von solchen Risiken erfahren verpflichtet, z.B. ihr Risiko für eine Krebserkrankung durch eine besonders gesunde Lebensführung zu vermindern und damit die Kosten im Gesundheitssystem zu senken? Oder werden in Zukunft Versicherungen für diese Menschen nur gegen Risikoaufschlag erhältlich sein? Was in unserem Gesundheitssystem noch undenkbar klingt, kann aber nahe Zukunft sein. Kann ein Patient, der erkrankt ist, diese Diagnostik ablehnen und trotzdem das (teure) Tumormedikament bekommen? Immerhin haben wir ja eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass das Medikament bei ihm anspricht, auch wenn wir die genaue Tumor-Spezifität nicht bestimmt haben. Während wir bei Chemotherapien teilweise Therapien für einen fünfprozentigen Überlebensvorteil durchführen, lehnen wir eine fünfprozentige Erfolgswahrscheinlichkeit ab, wenn wir Medikamente einsetzen, die bei Vorliegen von bestimmten molekularen Eigenschaften des Tumors Erfolgswahrscheinlichkeiten von wesentlich höheren Raten haben.

Fazit

-

Die moderne Onkologie hat erhebliche Fortschritte gerade in der palliativen Therapie von Patienten gemacht. Das richtige Augenmaß und die Auswahl der geeigneten Therapie mit dem Patienten ist essenziell.

-

Immer mehr Patienten mit Komorbiditäten werden behandelt – das erhöht das Risiko für Neben- und Wechselwirkungen. Dem Hausarzt kommt in der Koordination eine wesentliche Rolle zu.

-

Moderne Therapien sind oft gut verträglich, Behandlungsdauern verlängern sich, immer mehr Therapien sind oral möglich. Das bedeutet mehr Freiheit für den Patienten, der nicht immer in der Klinik oder onkologischen Praxis sein muss. Es bedeutet aber auch, dass er vor Ort einen Ansprechpartner braucht – damit kommen auf Hausärzte wichtige Aufgaben zu.

-

Genauere Diagnostik ist hilfreich für die Auswahl der richtigen Medikamente. Damit erfahren wir aber auch immer mehr genetische Informationen über den Patienten und potenziell über seine Angehörigen. Es ist derzeit weitgehend ungeklärt, wie mit den ethischen Implikationen dieser Entwicklung umgegangen werden kann.

Literatur bei der Verfasserin.

Mögliche Interessenkonflikte: Die Autorin gibt an, keine Interessenskonflikte zu haben.